- Question

- どうすれば、イノベーティブな挑戦を讃えるカルチャーを浸透させ、社員の自律的な行動を促し、新たな価値を生み出し続ける組織へと変革できるだろうか。

- Outcome

- 会社のカルチャーの体現者がアンバサダーとなり、職場を活気づける取り組みを実装。ボトムアップ、トップダウンの両方のアプローチをとることで実現した。

社員数400名弱のミドルベンチャー企業Hamee。2016年に東証一部上場を実現させ、現在は、韓国、アメリカ、中国に子会社を持ち、社員は370人以上。会社は順調そのもののように見えますが、創業者の樋口敦さんには、社員一人ひとりのモチベーションや、会社全体の空気があまり良くないのではないか、という懸念がありました。

「会社の空気が、どうにもよどんでいる。会社の未来をスッキリ見渡せて、メンバーが全速力で走れるような環境をつくりたいんだよね」というご本人からの相談から、プロジェクトは始まりました。

最初に実施したのは、社員へのインタビュー。数日がかりで、さまざまな職種や立場のメンバーから個別に話を聞いていった結果、経営の中核を担うメンバーと、スタッフレベルの社員との間に、会社のビジョンに対する温度差があることが分かりました。

Hameeはこれまでもカルチャーの変革を試みてきましたが、手法はすべて、どちらかというとトップダウン。そのアプローチが、温度差の原因を作っているかもしれないと考えたチームは、ボトムアップの変革のデザインを模索し始めます。

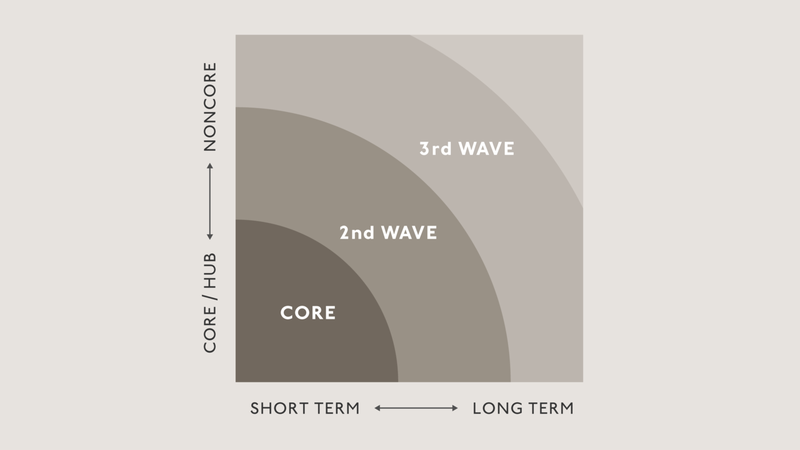

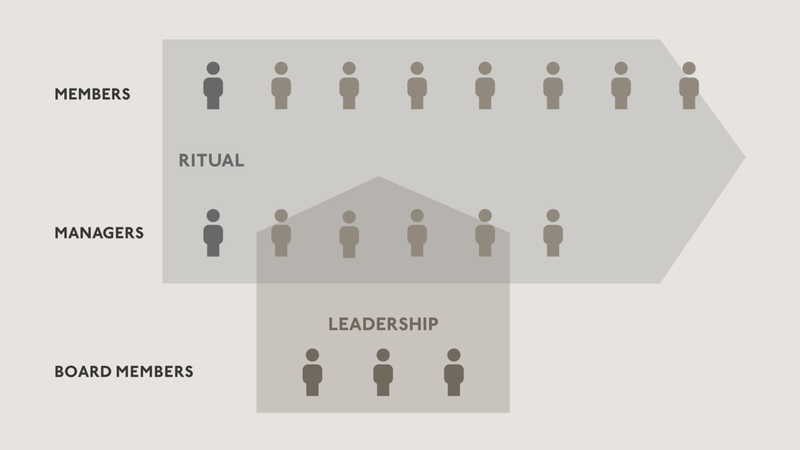

まずは、ボトムアップのカルチャーづくりとはどういうことかについて、徹底的に考えました。結果、KESIKIがリードしてバリューやリチュアル(カルチャーを醸成するための仕組みや習慣)をつくり、経営陣にインプットするのではなく、プロジェクトメンバーをスタッフから募り、彼らをHameeの「カルチャーアンバサダー」としてプロジェクトを進めることに決定します。

さらに、変革のコアになってくれそうなメンバーをHameeから募り、4週間にわたるワークショップを開催。彼ら自身にリチュアルを考えてもらい、社内の協力者を募りながら実装への道筋を模索。その過程で彼ら自身にリチュアルのアンバサダーになってもらい、取り組みを広めてもらうのが狙いです。

ワークショップの中で、アンバサダーたちはチームを組み、リチュアルのアイデア出しからプロトタイプづくりまで進めます。

一番意識したのは、Hameeの社員がオーナーシップを持って進められる環境づくりです。ワークショップのファシリテーションなど、表立つ部分はすべてHameeチームに仕切ってもらい、KESIKIチームはシナリオづくりやフォローアップといった、裏方に徹します。自分の言葉で語り、自分たちの手でプロジェクトを動かしている実感を日々感じてもらうことが、課題を自分ごと化する上で欠かせないことだと考えたからです。

議論を引っ張るHameeメンバーと、裏で支えるKESIKメンバー。二人三脚で試行錯誤を続けるうちに、アンバサダーチームの雰囲気も明るく変わっていき、ポジティブな空気に後押しされて、外のメンバーを巻き込んで、実際にプロトタイプとしてアウトプットを生んでいくチームも現れました。

しかし、いくら素晴らしいプロトタイプが生まれても、経営メンバーの協力がなければ全社的な取り組みとして実効性を持たせることができません。それでは、せっかくのアイデアが無駄になってしまう。短期間で会社の業績として現れにくい取り組みに、どう説得力を持たせるのかが課題として残りました。

そこでKESIKIはボトムアッププロジェクトとは別に、経営メンバーを対象にしたセッションを開催。チームのポテンシャルを引き出すリーダーシップを「クリエイティブリーダーシップ」と名付け、「挨拶と笑顔で始めよう」「背景を語ろう」など、変革のための行動指針を言語化していきました。

意思決定を行う経営メンバーと、ボトムアップで推進力となるアンバサダーたち。このふた方向からのアプローチにより、カルチャーを社内で浸透させる環境が整っていきました。

プロジェクト終了後も、アンバサダーは自主的に活動を続けました。プロトタイプの一つであるカルチャー年表は、社内ポータル内に実装されました。

第2期として募ったアンバサダーは、社内カルチャーの発信として、公式noteの編集・運用をスタート。KESIKIによる「ストーリーテリング」のレクチャーとワークショップをもとに、約3カ月をかけて「Hameeらしさ」を堀り起こしたうえで、メディアの立ち上げ準備を進めました。現在は広報メンバーが主体となって自走し、ウェブメディア顔負けの企画力とクリエイティブで、頻度高くオウンドコンテンツを発信しています。

学び

noteを始めたことがきっかけで、Hameeを辞めた元社員数名から「またHameeで働きたい」と問い合わせがあったそうです。実感が伴わない「カルチャーごっこ」に終わらせず、組織を取り巻く「空気」を変えることができたと確信した瞬間でした。