- Question

-

どうすれば、社会の課題をもっと分かりやすい形に捉え直し、多くの人がアクションしたくなる形に変換できるだろうか。

富士通のデザインには、1980年初期から人間中心デザインを活用してきた伝統があります。すべてのことを「人起点」で発想する哲学は現在にも受け継がれ、様々なデザイン活動を展開してきました。社会課題が複雑になり、企業の社会的責任が問われているなかで、デザインセンターが経営、そして社会で担うべき役割を問い直したい。そんな思いから富士通デザインセンターとKESIKIのプロジェクトがスタートしました。

まず最初に取り組んだのがミッションステートメントの作成です。私たちがステートメントをつくる際に大切にしているのが、一方的な”ストーリー”ではなく共に語る”ナラティブ”をデザインすること。これまで企業のメッセージというのはトップダウンかつ一方的に発信されることが普通でした。しかし、社会課題が複雑化している今、ステートメントに求められるのは、働く社員や市民たちが共感し、語り、実践したくなるメッセージです。

そこで富士通デザインセンターらしさと、メンバー一人ひとりの思い、両方を大切にするため、様々な方にヒアリングを行っていきました。

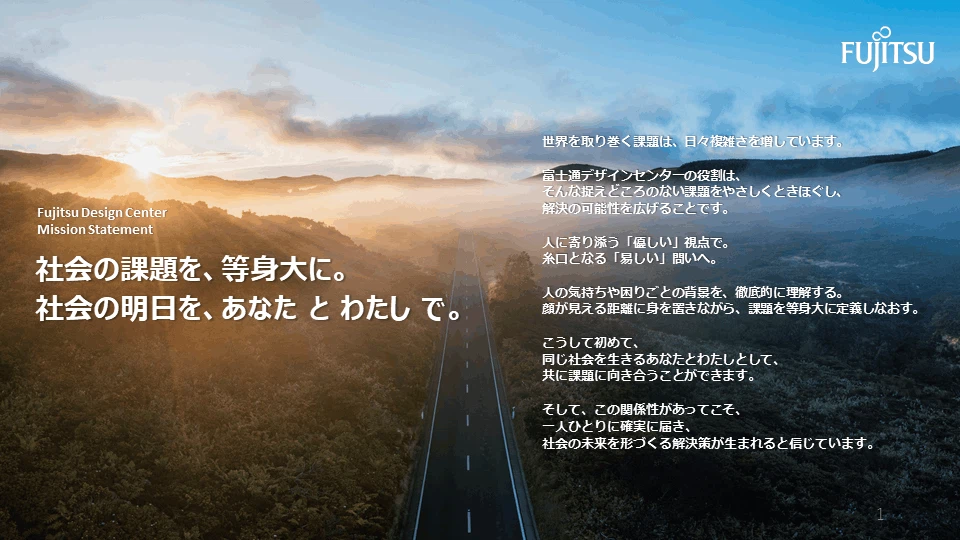

そうして生まれたのが「社会の課題を、等身大に。社会の明日を、あなたとわたしで。」というステートメントです。

社会の課題をひとつの会社やひとりの人で解いていくものではなく、同じ目的でつながった”私たち”みんなの問いとなること。そんな願いを込めました。

富士通デザインセンターだけが取り組むのではなく、「私たち」で取り組んでいくためには、共感してくれる仲間の存在が欠かせません。一方的に語りかけるのではなく、同じ課題意識を持った人や企業とのつながりをつくるため、ステートメントづくりと同時に取り組んだのが、富士通デザインセンターの公式メディア「DESIGN SPECTACLES」の立ち上げです。

「DESIGN SPECTACLES」のコンセプトは社会課題をいろんなメガネ(spectacle)をかけかえるように視点を変えて読み解き、問いを軸に組織を超えて繋がり共に社会を良くすること。外部の有識者との鼎談や富士通の自社プロジェクトの読み解きなどを通して、社会課題を個人にとって身近なものにしていくことに挑戦しました。

また、本メディアは富士通デザインセンターが主導で運営していくことを目的とし、メディア運営の知見や自走していくための体制構築なども行いました。

富士通はデザインを事業の価値を高めるための欠かせない要素と見なし、組織の各活動において積極的にデザインを採用しています。地域社会の問題に対処する取り組みや「DESIGN SPECTACLES」の運営においても、デザインが社会に果たす役割を探究してきました。

そうした中で、社会課題を解く上で3つの壁があることに気づきました。

一つ目が、経済性と社会性を乗り越えること。二つ目が、立場の違いを乗り越えること。三つ目が、解くべき課題を捉えること。

これらの壁を乗り越えるためには何ができるのか。富士通デザインセンターとKESIKIは次のような仮説を立てました。

「世界をより持続可能にしていく」ためには、経済性を最優先にした既存の社会システムでは限界を迎えているのではないか?

そして、この仮説を元に新たなリサーチ活動を行い、レポートとしてまとめていきました。レポートの名前は「SUSTAINABILITY TRANSITION BY DESIGN」。学術的な知見と実践者の知見を織り交ぜながら、3つのSHIFTへとまとめていきました。

その後も、富士通デザインセンターはその後もプロジェクトの実践知をまとめたブックレット「社会の課題をやさしく、ながく解決していくために。」を公開するなど、ミッションに根差した活動を行っています。

学び

どうしても主語が大きくなりがちな「社会課題」という言葉に対して、デザインの視点・個人の視点からどのように関わっていくことができるのかを考えさせられるプロジェクトでした。大きな社会課題を自分なりの視点で捉え直し、自分のできる範囲で実践していく。その積み重ねと連鎖こそが、社会を少しづつ良くしていく。自分と社会の接点とはなんなのか。そこに対して何ができるのか。プロジェクトの大小ではなく、まず自分ごと化から始めてみる。それが大事であると私たち自身も気付かされました。