- Question

-

どうしたら、地域の様々な取り組みや独自性のある産業を、統一感ある「旭川らしさ」として面でつなぎ、地域の内外へ伝えることで、市民に地域への誇りを持ってもらえるだろうか?

- Outcome

- 旭川市の徽章をモチーフとしたデザインシステムを新たに設計し、市民とのコミュニケーションや対外的なブランディングに活用することで、旭川市の魅力を、多様性を保ちながらも統一感のあるイメージとして面で展開していくための土壌が整った。

2023年より、KESIKIは旭川市の最高デザイン責任者(CDP)として、市役所の担当者や市民の方々とともに旭川市を「デザイン都市」として盛り上げてきました。CDPとして活動を行う中で見えてきたのが、二つの課題です。

一つ目が、市役所から発信される情報や取り組みが十分にデザインされておらず、デザイン都市として改善の余地があること。

二つ目が、旭川市役所の取り組みだけではなく、旭川市に存在する様々な地域や産業の魅力が、一体感あるまちのイメージにつながっていないこと。

これら二つの課題を解決するためにKESIKIが提案したのが、旭川市にデザインシステムを取り入れることです。デザインシステムとは、いわば象徴的なモチーフを元に作られた、緩やかな統一感を持ったデザインのルールと仕組みです。イメージの一貫性を保ちながらも柔軟に展開でき、まちのイメージや世界観を効果的かつ効率的に表現することができます。

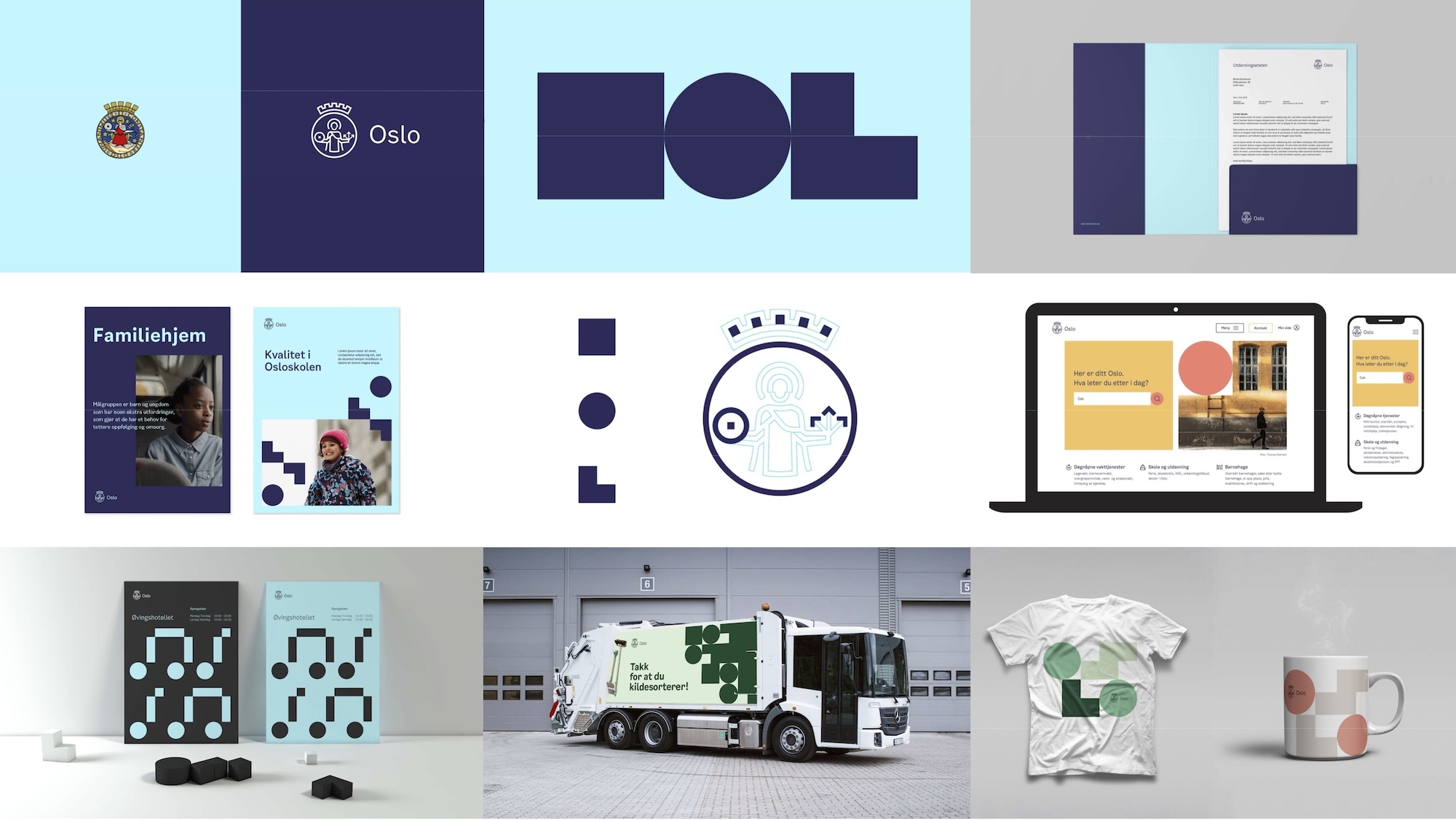

都市として、デザインシステムを導入している事例はまだ多くはありませんが、ノルウェーの首都であるオスロー市は今回のプロジェクトで参考にした事例のひとつです。歴史や街中にみられる特徴的な形に基づいたデザインシステムを生み出すことで、長い歴史の中で生まれた、250を超える煩雑なロゴを廃止し、ものや場所に合わせて柔軟に対応できる統一感を持ったイメージを生み出すことに成功しました。

デザインシステムを作る上で大切なのは、それを使う行政職員や市民が「自分ごと化」できること。

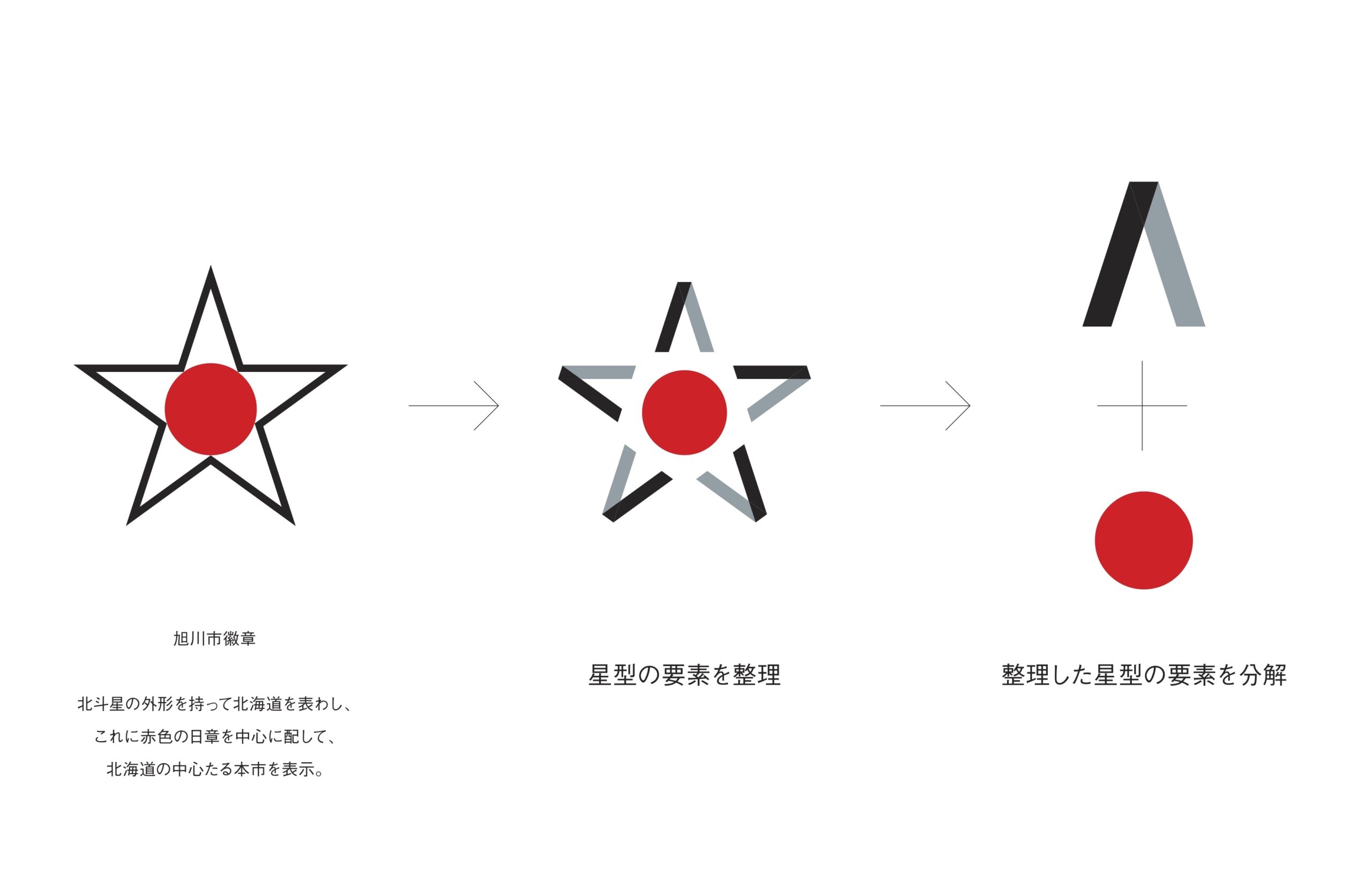

そこで私たちが参考にしたのが、旭川の徽章です。多くの市民に認知され、市民の誇りとも言える星型の徽章。グラフィックデザイナー・木住野彰悟氏(6D)と共に、この徽章を形づくるパーツを分解してパターン化し、多様な展開ができるようなデザインシステムを組み立てていきました。

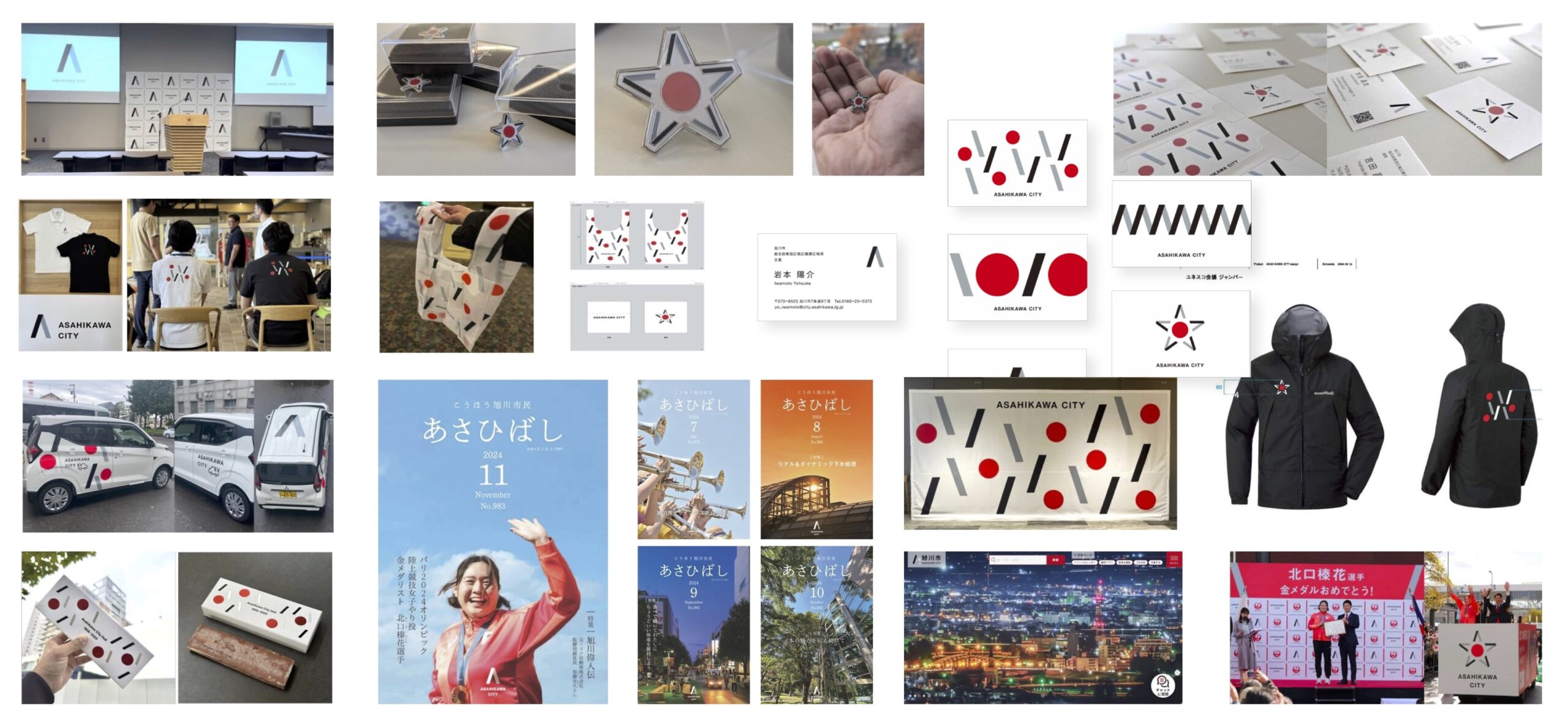

このデザインシステムを使って、市の職員のみなさんや街の事業者の方が、チラシや看板、グッズなどへと展開していけるように、活用ガイドラインも作成しました。まちの中で一貫したイメージとしてデザインが表現されていくことで、まちの一体感が生まれ、さらに市民が旭川市に対する「シビックプライド」を育んでいくことを目指しています。

今回、デザインシステムの導入を通して、旭川市では以下「3つの未来」の実現を目指しています。

1、地域の魅力が横同士でつながり、統一感を持って伝わること。

空港や駅などの公共の場所や旭川の特色や商品を紹介するイベントなどで一貫性のある柔軟な表現が可能になることで、点の活動を面の活動として、地域全体の魅力を高めることを目指しています。

2、市役所の活動が市民にしっかり、効率的に届くこと。

市は情報を市民に効果的に届けるために、デジタルメディアや公共の案内、広報誌など様々な手段を用いています。色の使用やデザインの統一感を通じて、情報を市民に明確かつ一貫して伝えていきたいと考えています。

3、市職員の働き方の創造性と効率性が上がること。

デザインシステムを活用することで、名刺のデザインなどを職員が自身のアイデンティティを表現しつつ、統一感を持って生み出すことが可能になります。また、広報物の制作の効率も上がっていきます。市の職員のみなさんをエンパワメントしつつ、より創造的で効率的な働き方にシフトしていくことに取り組む予定です。

これらの未来の実現を通し、市民の皆さんが旭川市に対するシビックプライドをより育めるようなまちづくりに今後も携わっていきます。

デザインシステムを開発した翌年度には、市役所の様々な部門と協力しながら、名刺、広報誌、物産イベントのブースや公用車など、27アイテムへデザインシステムを活用したデザインを展開しました。さらにその先には、一般事業者の皆さまが活用できるような仕掛けの検討も進んでいます。

- Art Direction, Design : 6D

学び

日本ではほぼ初めての試みとなる市へのデザインシステムの導入。市役所職員の方達の中でアウトプットのイメージが湧かない中、私たちも手探りでのスタートでした。プロジェクトの熱量があがり勢いがついたのは、実際にデザインシステムの具体的なイメージが出来上がった時。市役所の方から意見や活用への提案が次々と出てきて、実際にものが生まれることで人の創造性やモチベーションが動き出すことを感じました。

一方で、これまでにないチャレンジだからこそ、難しさもありました。市役所の方々が積み上げてきた考え方や、守られてきたルールとうまく共存させるため、何度も対話を重ね、お互いに納得できるポイントを探していく。そのプロセスこそが、地域でデザインを活かすために欠かせないと、改めて気づかされました。

デザインシステムの活用は、まだスタートしたばかり。つくって終わりではなく、使ってもらいながら、もっと使いやすく、使い続けられるものへ。次の挑戦は、すでに始まっています。